別番 いよいよ今夜から「連環篇」に戻るんですね。久しぶり。

半東 『遊牧民から見た世界史』(1402夜)以来。

校長 うん、あの3・11以降、やっぱりこれは〈現在〉につながる本を書くべきだと思って「番外録」を走らせることにしたわけだから、約3カ月半ぶりの再開かな。

半東 でも校長の「千夜千冊」はいつも〈現在〉につながっているんじゃないんですか。とくに〈歴史的現在〉に。

校長 うーん、そうは言ってもマグニチュード9・0と大津波と原発事故の連打はとんでもない〈現実〉だったからね。日本への挑戦だった。頬っかむりはできないと思ったね。いまでもそうだよ。

右筆 「番外録」で用意されている本がけっこうあるんですね。

校長 そうだねえ。東北論もまだまだあるんだけど、とくに原発論や日本再生論をね。

右筆 原発論ではいい本は出てるんですか。

校長 このところひとしきり見てみたけれど、やっぱり亡くなった高木仁三郎の『原子力神話からの解放』(講談社α文庫)や『原発事故はなぜくりかえすのか』(岩波新書)は必須だろうね。でもそのほか西山明『原発症候群』(批評社)、堀江邦男『原発ジプシー』(現代書館)、森永晴彦『原子炉を眠らせ、太陽を呼び覚ませ』(草思社)なども紹介してあげたいね。

半東 有名すぎるけど、広瀬隆の『原子炉時限爆弾』(ダイヤモンド社)や新著の『福島原発メルトダウン』(朝日新書)などもありますよね。

校長 あれはスジモンだ。『危険な話』(八月書館)このかた、終始一貫しているね。1996年の『腐食の連鎖』(光文社)など、地震と原発の連動性を早くから指摘していたしね。そのほか、かつてから話題になっていた木原省治『原発スキャンダル』(七つ森書館)、坂昇二・前田栄作『日本を滅ぼす原発大災害』(風媒社)とか、恩田勝亘『東京電力・帝国の暗黒』(七つ森書館)なども見逃せない。こういう本は先駆者だからね。ぼくはたとえ少数でも先駆者には敬意を表したい。そのうちとりあげるかな。

右筆 日本再生論のほうはちょっと見てみましたが、強烈なスマッシュはないみたいですけど‥‥。

別当 でもまあ、佐藤優の『3・11クライシス!』(マガジンハウス)を筆頭に、緊急出版ものもいろいろ出てきましたよね。大前研一の『日本復興計画』(文藝春秋)とか佐野眞一(769夜)の『津波と原発』(講談社)とか、

校長 いま日本の知識人たちが何を発言しているのか、何を考えようとしているのか、これはやはり要チェックだね。たとえば中沢新一(979夜)が「すばる」で3回連載して第八次エネルギー論を提言していて力作だったけど、さあ、あれでいいのかどうかとかね。それから野口悠紀雄はかつての『「超」整理法』なんかは大嫌いなんだが(笑)、今度の『大震災後の日本経済』(ダイヤモンド社)はよく書けていた。でも、やはり合理詰め。なんだか釈然としなかったなあ。いまは、小田実が阪神大震災のあとに書いた『被災の思想・難死の思想』(朝日新聞社)のような重みがないんだね。

半東 うーん、そうか。第八次エネルギー論っていうのは何ですか。

校長 エネルゴロジーの用語で、第七次が原発だね。第八次エネルギー時代は太陽エネルギーの媒介的変換の時代。中沢君はそこに贈与互酬性の社会とキアスム構造の社会の実現があるというふうに言っているんです。

半東 野口悠紀雄の提言っていうのはどういうものですか。

校長 自分で読みなさい。

方師 そうそう、そういう話ばかりしていたら「連環篇」にはいつまでたっても戻れない。校長は「番外録」を続けたいんですか。

校長 いったんは戻るんです(笑)。とはいえ大震災の余波と福島原発の危機的状況はあいかわらず予断を許さないだろうから、それに中東情勢もわが政権の動向も当分は目を離せないだろうから、ときおり「番外録」も交差させていきたい。

別当 ま、そこが校長のいいところなんですが、でも気分を変えて、再開「連環篇」の第1弾は何ですか。

校長 さすが方師や別当は仕切るね。すでに予告していた通りの青木健の『アーリア人』にしたい。

半東 『遊牧民から見た世界史』(1402夜)でスキタイ人などのユーラシア遊牧民の動向を書かれていましたが、そのつづきですね。

校長 つづきなんだけど、実はいろいろな暗合や符牒も感じていてね。「番外録」を書いているあいだ、とりわけ古代東北「陸奥」の負荷の歴史をふりかえった『蝦夷』(1413夜)を書いてからというもの、ぼくの〈歴史的現在〉のいくつもの目盛を示す針は「東北とユーラシア遊牧民のあいだ」をせわしなく揺動しつづけていたわけです。アザマロやアテルイや悪路王の伝承はあきらかにユーラシアのステップロードや東北アジアとつながっているように思えたし、擦文文化やオホーツク文化と交わっていた津軽安藤氏や中世アイヌの動向は北方ユーラシアや海のアジアそのものなのなんだよね。

別当 前夜の『義経の東アジア』(1420夜)がまさにそうですね。

半東 あれって、清盛から頼朝にいたる中世日本の「開国性と鎖国性」が実は東アジアの金や宋の王朝の動向と密接につながっていることを示していました。

別番 もっと義経の話を詳しく書いてもほしかった。ぼく、義経フリークなんです(笑)。

方師 俺も(笑)。義経ってロックンロールですよ(笑)。

半東 パンクかもしれない。

別当 まあまあ。あまり雑談に走らないように。「東北とユーラシア遊牧民のあいだ」のことを聞きましょう。

校長 連休中に東北の被災地に向かい、最初に釜石に降り立ってかつての「鉄の街」(新日鉄釜石の街)を見たときも、そこにパストラル・ノマドの影がひそんでいるように感じたんだね。釜石名物の「呑ん兵衛横町」はぐちゃぐちゃの瓦礫と化してはいたんだけれど、それはユーラシア遊牧民が無数につまりあげた小さなオアシスの崩壊とつながっていた。東北を北方ユーラシアから切り離してはいけないんです。

方師 そういえば校長は3月の別当会議で「東北復興は沖縄問題と一緒に考えるべきだ」とも言っておられましたね。

校長 うん、そう思っている。

登場キャラクター

別当 では、そろそろ今夜の本題を(笑)。

校長 これはねえ、一言でいえば「いったいアーリア人とは何か」という問題です。問題はそれだけなんだけど、そのアーリア人がとても多岐に分かれているため、これがなかなか出入りが複雑きわまりないんだな。

半東 アーリア人って、紀元前3000年から1500年くらいの出現ですよね。ユーラシアのカスピ海や黒海のあいだの一角にあらわれた。

別番 遊牧民の元祖。

校長 元祖かどうかはべつとして、いろいろ移動した。それが多様で、広域にわたった。だからどこからどこまでがパストラル・ノマドのアーリア人なのか、その本流と分派の関係が掴みにくい。

半東 インド・ヨーロッパ語族の母体ですよね。

校長 言語学からいうと、そうなるね。そもそも大きくアーリア人を分けるとね、(A)ヨーロッパに入っていったグループと(B)イラン・インドに入っていったグループがいたわけです。それぞれが古代ユーラシアの特色をつくっていったので、これをさかのぼって(A)+(B)という母体があったというふうにみると、その母体がのちに言語学的にはインド・ヨーロッパ語族(印欧語族)と名付けられたマザーだったということになる。

別当 インド・ヨーロッパ語族って言ったって、その系譜はかなり広いですよね。

校長 そう、それについては今夜の本では紹介できなくて、できればコリン・レンフルーの『ことばの考古学』(青土社)という古典的名著から、それを発展させたピーター・ベルウッドの『農耕起源の人類史』(京都大学学術出版会)あたりをとりあげて論じたいこところだね。でも、今夜はムリだ。

半東 農耕起源? 農耕と語族とが関係あるんですか。

校長 あるね。ベルウッドが言ったことは、西アジアに発生しただろう農耕が地球上に広まっていったのは、語族の広がりと重なっていたんではないかという仮説だね。農耕の発散と語族の系譜はつながっているんじゃないかということです。でも、その話はまたにしよう。それに「千夜千冊」ではまだセム語族の問題とかアルファベットの起源とかをちゃんと扱っていないから、そのうちまとめて紹介するよ。

別当 はい、たのしみにします。で、話を戻して、さっきの(A)と(B)はどうなっていったんですか。

校長 ヨーロッパに入っていった(A)のグループはやがてゲルマン人の起源だとみなされるんです。そしてヨーロッパ3000年の歴史に白色人種の誉れを伝える“アーリア神話”をつくりだしていった。一方、(B)のグループのほうは、一方では火と水の誓いを生んだイラン民族系となり、他方はインダス文明崩壊のあとのインド的な“ヴェーダの民”となった。(B)のグループはイラン系とインド系に分かれるんだね。

別番 その話はうんと前の『空海の夢』(春秋社)でもふれられていましたね。アフラとアスラの分化。

別当 イラン系のアフラ(アフラ・マズダ)とインド系のアスラ(阿修羅)。あれは衝撃的だった。

校長 でも、あのときの見方はごくごく大づかみでね、そこには実にめまぐるしい草原と砂礫の民の交代がおこっていたんだね。

半東 校長、アーリア人とは何かという問題って、ヒトラーのアーリア信奉と結びつくんでしょう?

校長 それが“アーリア神話”だね。

別番 俗説ですよね。

校長 そうね、かなりあやしい。白色人種の祖先がアーリア人である。それは金髪・碧眼・長身・細面というすばらしい特長をもっている。世界で最も優秀な民族であり、したがってヨーロッパン・アーリアンはヘレンラッセ(支配種族)なのであるというものだね。ようするに「白いアーリア人が人類最古の血を引いた最優秀人種だ」ということをヒトラー・ナチスは強力に鼓吹した。

これは人類学的にも遺伝学的にもむろんデタラメもいいところなんだけど、実はこの手のアーリア神話はナチスだけではなく、欧米の長きにわたる民族イデオロギー史のなかで稠密に用意されてきたものでもあったんです。たとえばヤーコプ・グリム(1174夜)の『ドイツ人の歴史』は骨の髄まで政治的な著作なんだけど、そこで主張されているのは「ヨーロッパの大半の民族や部族は親族関係にある」ということだった。こういうふうに、ヨーロッパ人のルーツとしてアーリア人が想定されてきたわけです。

別当 純血主義と優生学。

校長 そう、それだね。ただ、そのアーリア人がはたしてその後のどの民族や国民に“純血”をつないできたかということについては、ヨーロッパの中では決して一致を見なかったわけだ。こういう論争がヨーロッパの歴史ではしょっちゅうおこっていた。

別番 ふーん、ナチス以前から?

校長 そう、ずっと以前から。たとえばドイツ人のことを例にすると、イギリス人は「ジャーマン」と呼び、スカンディナビア人は「サクソン人」と呼び、ロシア人は「ニェームツィ」と呼ぶよね。それからイタリア人は「テデスキ」と呼ぶ。ドイツ人自身は「ドイッチェ」を好んできたけれどね。そういうふうに、それぞれ勝手な各国事情が民族ルーツを競いあって、互いの呼び名を争ってきたんです。

どの国のどの民族をどうみなすかということは、ヨーロッパにおいてはアイデンティティの競争であり、それってアーリア権の争奪なのです。そのへんのことはレオン・ポリアコフに『アーリア神話』(法政大学出版局)という熱意と検証に満ちた一冊があるので、近々紹介したい。これはかなりおもしろい。

方師 いま思い出したんですが、白色人種が黄色人種を蔑んだけれど、そこにもアーリア神話が入っていましたよね。

半東 19世紀末から「イエロー・ペリル」(黄禍論)の汚名を強引にかぶせられましたからね。

校長 そうだね。その黄禍論もいつか千夜千冊したいね。ともかく、そういうことも手伝って、アーリア人とは何かという問題については長期にわたっての捏造学説が多いんです。だからこの手の本は、これまで日本人の研究者のほうにはほとんどなかったといっていい。俗説にまみれていた。本書が初めての本格的な一般書のお目見えだったかもしれない。

右筆 へえ、そうなんですか。青木健ってどういう著者ですか。

校長 ぼくは会ったことはないけれど、この人は1972年生まれの東大イスラム学科出身の気鋭の研究者だね。けっこう若い。すでに『ゾロアスター教』(講談社選書メチエ)、『ゾロアスター教の興亡』(刀水書房)といった著書があるように、もともとはゾロアスター教の専門家です。

ぼくもゾロアスター教については「千夜千冊」でメアリー・ボイス(376夜)を紹介したおりに、著者の先生筋にあたる伊藤義教さんの研究成果などにふれてきたけれど、そもそもゾロアスター教を見るということは、その背後のイラン系アーリアの歴史と民族と文化のすべてを引き取って見るということでね、青木さんはそれをみごとにやってのけたわけです。

ただし、本書では(A)(B)のすべてを扱っているんではなくて、(B)のイラン・インド系グループの、とくにイラン系アーリアを中心にとりあげています。それでもかなり複雑だけどね。

別当 では、そろそろ本論に(笑)。

校長 そうだねえ、どう説明するかな。えーと、まずおおざっぱなことで言うと、「ウクライナ平原でスキタイ人が動いた」ということだね。これでいろんなことが始まったということです。スキタイが黒海の北あたりから東に動いて、サルマタイ人を押して「塞」の民とした。そこへ中央アジアに匈奴があらわれて広大なユーラシアを席巻していった。

で、その一部は西に向かってフン族としてヴォルガとドンとドニエプル川を渡り、いわゆる「ゲルマン諸民族の大移動」となったわけだ。別の一部は匈奴のままに春秋戦国期の中国に向かい、中国側からは脅威の異民族として東夷・南蛮・西戎・北狄などと呼ばれた。とりあえずは、そういう大きな図を思い浮かべてほしい。

右筆 スキタイが最初ですか。

校長 いや、先行者がいた。イラン系アーリア遊牧民で最初に確認できているのは、前9世紀のころにウクライナ平原から西アジアに移動したキンメリア人だね。続いてそのウクライナ平原にスキタイ人が登場して、天幕に移動式の幌車をつけ、馬を駆って前後左右に移動するようになった。さらに前6世紀になると中央アジアでサカ人が出没した。サカ人は鹿(サカー)をトーテムとした部族です。

右筆 キンメリア、スキタイ、サカ‥‥。何が違うんですか。

校長 みんなパストラル・ノマドだけれど、これらがまったく別々の民族や部族かどうかは、実はまだはっきりしない。似たような民族の部族ちがいが戦ったのかもしれません。というのも、キンメリア人やスキタイ人を観察したのがギリシア人で、サカ人を観察したのがペルシア人であるからです。お互いに表現がちがうんでね。でもキンメリア人はホメロスの『オデッセイ』にも言及されている。その後のギリシア語文献でも「冥界(ハデス)の入口を守護する民」とみなされた。ギリシア人にはかなり怖がられていたんでしょう。ひょっとするとアッシリア帝国の周辺にいたのかもしれません。

右筆 スキタイって遊牧騎馬民族ですよね。黄金のバックルなんかで有名な一族ですね。

校長 そうだね。キンメリア人を撃破したのがスキタイ王のマドイェスであるということはわかっています。馬を駆り、竈の女神タビディを信奉し、柳の枝を束ねて占う占術師を連れ、エナレエスと呼ばれる生殖能力のない司祭たちを伴っていた。宦官かもしれないし、オカマだったのかもしれない。変わってるよね。

このような特徴は東アジアの遊牧騎馬民族にも大きな影響を与えている。白川静さんが『詩経』と『万葉』に柳の枝が川上から流れてくる呪能を書いているのは、ずっとさかのぼればスキタイからの共鳴だったわけですよ。

半東 ステップロードを東アジアに向かって疾駆する姿が彷彿としてきます。

別当 新薬師寺の十二神将?

半東 決してロックンローラーじゃない(笑)。

方師 でもステップローラーだった(笑)。それにしても校長は遊民学がお好きだからスキタイは気になったでしょうね。

校長 そうだね。40年前に雑誌名に「遊」を冠したぼくとしては、パストラル・ノマドの本家ともいうべきスキタイの遊牧歴史的な実態をなんとか掴みたかったのだけれど、なかなか結像しないままにきましたね。いまでもわからないことが多すぎる。それでも最近になって雪嶋宏一の『スキタイ:騎馬遊牧国家の歴史と考古』(雄山閣 2008)という大きな一冊に出会えたので、もう少し詳しいことを見ている最中です。

イラン系アーリア人遊牧民の活動の舞台

(キンメリア人、スキタイ人、サカ人)

別番 キンメリア、スキタイ、サカのあとはどうなりますか。

校長 舞台はやっぱりウクライナ平原なんだけれど、前3世紀ころ、ここに東方のサルマタイ人が出現して覇権をとるんです。この交代が大きくて、中央アジアのサカ人の一派がイラン高原のほうへ動いていったんだね。これがパルティア人です。で、中央アジアに残ったサカ人のほうは中国から塞族と呼ばれていたのだが、そこへ大月氏が入って勢力を奪っていった。そしてインド亜大陸に動いていった。

右筆 そのころ中国はどうなっているんですか。

校長 さっき匈奴の一部が春秋戦国期の中国に向かって、中国側からは東夷・南蛮・西戎・北狄などと呼ばれたと言ったよね。そういう時代です。

右筆 そういう時代っていうと?

校長 想像するに、おそらく夷は夏王朝となり、これを狄の湯王らの殷王朝が襲い、そこへ戎に押された一群が周王朝を立てて、そこから秦が出現していったんだろうね。

右筆 南蛮は?

校長 楚が南蛮だろうね。でもこのあと匈奴は分裂する。分裂して、そのうちの東匈奴から南匈奴と北匈奴が派生した。中国は後漢の時代にこれを手なづけようとしてしきりに西域経営をするんだけれど、そんなことくらいでユーラシア遊牧民の力が衰えるわけではないよね。結局は八王の乱をおこし、中国は五胡十六国となっていくんです。遊牧民系も羯・羌・鮮卑・拓跋などの組み合わせによる連合軍をつくっていった。そのなかには匈奴王の單宇たちもいたのだから、かなりぐちゃぐちゃ。

別番 鮮卑、拓跋はその後の東ユーラシアの動向を握りますよね。

校長 そうね。鮮卑や拓跋は馬を駆って強力な軍事力をもって東アジアを縦横無尽に動き、ついには朝鮮半島にまで入っていったからね。そのうちの一部がさらに日本列島の北や南に紛れていくわけですよ。いわゆる天津神(あまつかみ)の一族。江上波夫さんが「遊牧騎馬民族が天皇の一族になった」と言った、あれです。はっきりそうかどうかは証明されていないけれど、おおざっぱにはその後にヤマト朝廷を形成の一族がかつてこういうふうにやってきたんだろうことは、当たらずとも遠からずだろうね。

でも、ヤマトの一族ばかりがやってきたわけじゃない。その一方で古代日本の蝦夷や隼人の伝承にも、そういう面影がある。

別番 鮮卑や拓跋の面影?

校長 うん、それは当然にありうるね。

半東 蝦夷やアイヌもですか?

校長 そのへんは別の議論が必要だ。オホーツク文化と擦文文化の関係とか、スキト・シベリア文化の影響とか。

でも、本書の主題はこの匈奴から鮮卑への流れの話ではないんです。匈奴は言語的にはアルタイ系の言語民族でね、のちの「テュルク・モンゴル系」(トルコ・突厥・モンゴル系)につながっていく。それに対して本書の主人公であるスキタイやサルマタイやサカを生んだアーリア人というのは、さっきも言ったように別の系譜に属するんです。それが(B)のイラン・インド系のアーリアなんです。

別当 校長、かなりややこしいです。何か一覧できる歴史マップや民族表はないんですか。

校長 地図も図表も何枚かに分かれるから、ぴったりしたものはないけれど、イラン系アーリアをざっとまとめれば、次のようになるかな。ひとつは遊牧民系で、もうひとつは定住民となったグループだね。

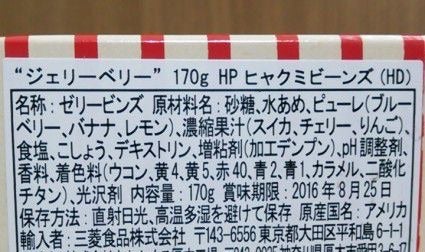

◎遊牧民系

ウクライナ平原‥‥‥キンメリア人、スキタイ人、

サルマタイ人、アラン人

コーカサス山脈‥‥‥オセット人

イラン高原‥‥‥‥‥パルティア人

中央アジア地域‥‥‥サカ人、大月氏、エフタル

インド亜大陸‥‥‥‥インド・サカ人、インド・パルティア人

◎定住民系

イラン高原西北‥‥‥メディア人

イラン高原西南‥‥‥ペルシア人

イラン高原東北‥‥‥バクトリア人、マルギアナ人

中央アジアA‥‥‥‥ソグト人

中央アジアB‥‥‥‥ホラズム人

中央アジアC‥‥‥‥(タリム盆地)ホータン・サカ人

右筆 ずいぶんいろいろな民族がいる。イラン系アーリアっていっても多様なんだ。

半東 どういうふうに見るといいんですか。

校長 上から順に見てください。このうち一番古いのがウクライナ高原で動いていたキンメリア人とスキタイ人で、スキタイによってキンメリアは史上から姿を消すわけです。でも、あまりにも忽然と消えたみたいなので、キンメリアはその後のヨーロッパ人に多くの想像力をはたらかせることになるんだね。キンメリア人こそが「白色人種の高貴な遊牧民の祖」で、それがのちに「黄色人種で野蛮な遊牧民の祖」であるフン族や匈奴と対比されることになっていった。

右筆 ああ、そういうふうな対比になるんですか。だからイエロー・ペリルもおこったんだ。

半東 消えたキンメリア人のあとは、スキタイが残りますよね。

校長 スキタイは、おそらく前7世紀ころにマッサゲタイ族に押されて中央アジアから西に向かい、最初はコーカサス山脈付近を拠点にしたと言われているけれど、そこにキンメリア人が“消失”したので、そこへもぐりこむかたちで黒海北岸のステップ地帯を牛耳ることになったんじゃないかと考えられてますね。本書はそういう説明になっていた。

半東 次のアラン人というのは?

校長 その前に、スキタイがイラン高原の西北部に南下を始めたとき、そこにいたのはメディア人だったんです。ただしここでは激突はおこらずに相互の混交がおこった。前672年にメディア王国がアッシリア帝国から自立したのは、メディア系とスキタイ系の混交力によっていたと言われるからね。

別番 メディア人って、メディア王国の?

校長 そうだね。メディア王国ってイラン系アーリア人が遊牧から定住になった最初の国家です。アッシリアを壊滅させたのもメディア人でしたからね。それならメディア王国は拡大し発展していったのかというと、そうはならなかった。次の西アジアの覇権はイラン高原の西南部を本拠とするペルシア人の掌中に落ちます。で、これ以降、7世紀にイスラムを掲げたアラブ人が登場するまで、セム語族がオリエントの政治的覇権を握ることはない。以降、なんと約1200年にわたって、イラン系アーリア人が西アジアを主導するわけです。

方師 そうか、ペルシア帝国がいったん入って、それを古代ギリシア人たちが観察するんだ。スキタイはヘロドトスの『歴史』に詳しいですよね。

校長 そうだね。古代ペルシア帝国の発展はすさまじい。先住のエラム人の力を組みこんで、前675年にパサルガタエ族の族長チシュピシュが政権を奪取は、アンシャンの町を首都としてとりあえずのペルシア王国を建国した。ついで前559年にキュロス大王が就任すると中央アジアに進出して、これがカンビュセス王に継承され、さらにそのいっさいの力がダレイオス大王に集約されていった。

このヘルシア王国がウクライナのスキタイを叩いたわけですね。それから巨大なペルシア帝国になっていった。

右筆 スキタイの影響は西のギリシアにも及ぶだけでなく、ユーラシアの東にも及びますよね。みんなスキタイ化していったんじゃないですか。

校長 それはいい質問で、ふつうならセンターに巨大な力が結集されると、それに似た周辺部が広がっていくんだけれど、この時期はまだユーラシアの勢力分布なんでスカスカだから、影響を受けないでさっさと動いていく連中がけっこういたんです。

右筆 スキタイから外れていった連中がいた。

校長 サルマタイがそうですね。サルマタイはこのスキタイの動きに追従しなかった。コーカサスを越えて西アジアに行くのではなく、東欧のハンガリー方面に侵攻してローマ帝国の北側を脅かしたんです。けれどもそのサルマタイも長くは君臨できなかった。版図も広げていませんね。

別当 どうしてですか。

校長 それがさっきのアラン人の動向と関係していた。

半東 アラン人って気になりますよね。

校長 1世紀前後にウクライナを動いていたアラン人たちがいて、それがサルマタイを駆逐したようだね。そのアラン人の動向は中国の『魏略』にも「阿蘭」としてのこっているんです。で、サルマタイがオリエントに関心を示さなかったのにくらべ、このアラン人は頻繁にコーカサスを越えていったんですね。

半東 アランって「アーリア」っぽい言葉ですよね。

校長 おそらくアーリアが転訛してアランになったんだろうね。

別番 アラン人とヨーロッパ文化の関係って、のちのちまで続くでしょう。アラン・レネやアラン・ドロンみたいに、ヨーロッパにアランの名が多いのはこの連中に肖ってのことだよね。

校長 さすがフランス文学の教授だね。そうです。ヨーロッパにはアラン君が多い。アラン・ロブグリエもアラン・ジュフロワも。そうなった経緯は、初期のアランの覇権が4世紀まで続いて、これを破ったのはいままでのようなイラン系アーリアたちではなくてフン族だったことが時代の転換点なんだね。テュルク系のフン族によってアランは四散した。

フン族はそれまでのアーリア系とは見かけもかなり異なっている。クレルモンの僧正シドニウスが「短躯で細い目と偏平の鼻をもち、ぞっとするような姿をしている」と書きのこしているんだけれど、それはアラン人が「長身で美形の金髪」と記録されてきたのとは、まるっきり正反対なんです。

右筆 フン族と匈奴は同じ系ですか。

校長 それがまだまだわからないことが多いんだけれど、モンゴル高原の匈奴の一派が西走してフン族を励起させたのだろうという説が有力だよね。ただ、それならそれで、ではその匈奴はどうやって出現してきたかというと、そこがまたわからない。内田吟風の有名な匈奴論や、それを批判的に継承した沢田勲の『匈奴』(東方書店)を読んだくらいでは、ぼくにもそのルーツはいっこうに見えてはきていません。

半東 四散したアラン人はどうなったんですか。例の4世紀半ばのゲルマン民族大移動のころの話ですよね。

校長 そうね。フン族によって蹴散らされたアラン人は、一派はヨーロッパに逃避し、他派はコーカサス方面に活路を求めたようです。ヨーロッパに行ったアラン人たちは、みんなも高校で習ったように、次々にトコロテン式に押されたゲルマン諸民族とともに一緒にまじって黄昏のローマ帝国領のあとに入っていった。ゴート族やヴァンダル族とともにライン河を渡ってフランスへ、さらにはピレネー山脈を越えてスペインに入り、一部はジブラルタル海峡を越えて北アフリカにまで達していったんですね。

右筆 みんなアラン君ですか。

校長 いやゲルマン諸族とまじってのことだ。そういえば「カタロニア」ってあるよね。あれもゴート系とアラン系がまじって合成された言葉です。

別当 コーカサスのほうに行ったアラン人のほうはどうなっていくんですか。

校長 あんまり移動しなかったみたい。山岳地帯に入って牧畜や農耕をするようになり、しだいにキリスト教に改宗していったようだね。現在のロシアに北オセティア共和国があったり、グルジア共和国があるね。そこに住んでいるのはオセット人というんだけれど、これがコーカサスを越えたアランの末裔だとみなされてます。オセットには「ナルト叙事詩」という独特の口承神話があってね、これが泣かせる。

別番 大相撲で賭博疑惑がもたれて各界を追放された露鵬、白露山、若ノ鵬とか、あれはみんなオセット人ですよね。

校長 ふーん、別番はそういうこと、詳しいね。

別当 ユーラシアの真ん中のほうはどうなっていきますか。中央アジアのイラン系アーリア。

校長 うん、ここにはパルニ族がいて、ずいぶん以前から遊牧ポリスのようなものを形成していたようだ。

パルニ族は前3世紀半ばにカスピ海の南岸一帯のパルサワで、新たな支配権をとっていてね、それがパルティア人です。パルティアの族長にアルシャクという男が出てきて、アルシャク王朝を建てます。で、重装騎馬隊を組織してまたたくまにイラン高原北部を蹂躙していった。さらにメソポタミア平原を領有し、ここにパルティア国家という巨大な遊牧王朝をつくりあげていく。パルティアは西アジアに勢力を伸ばしていったんです。

半東 クテシフォンですよね。

校長 最初の首都は今日のトルクメニスタンのニサーだけれど、6代目のミフルダート1世のときに力量がついて、8代ミフルダート2世のときにクテシフォンを造都した。これは盤石だった。その後のアルシャク家の支配はほぼ500年近く続くからね。

右筆 信仰は何ですか。

校長 コインを見るとわかります。アルシャク朝のコインは最初こそギリシア文字が刻まれていたけれど、のちにはパルティア語の刻印となり、それにともなってミトラ(ミスラ)神の像を彫りこんだ。ということは拝火壇をもつ信仰がさかんだったということだよね。これがゾロアスター教のヴァージョンとも取り沙汰されると、青木さんは書いていた。

別当 あのー、中国ではパルティアを「安息」と呼んでますね。

校長 そうですね。パルティアはのちのセルジューク・トルコの王朝の先駆体ともなっていく重要な集合体です。

別当 のちにササン朝になっていくのも、その集合体の変化でしたよね。

校長 アルシャク朝のパルティア人に代わって西アジアを支配する王朝は、なかなかあらわれなかったんだけれど、それが3世紀の始めにササーン家に率いられたペルシア人たちが勢力を伸ばして、アルダフシール1世のときにアルシャク朝を破ってクテシフォンに入場した。これがササン朝ペルシアです。西アジアが久々に統一された。

半東 そうか、ここでやっとササン朝ペルシアが出てくるんだ。

校長 ササン朝は統一言語によって王朝の公用語を発展させたという点と、ゾロアスター教を国教にしたという点で、かなり独特だよね。公用語はパフラヴィー語で、のちに中世ペルシア語として定着していきました。

しかし本書の著者はそれ以上に、ササン朝の皇帝たちが自身を「シャーハーン・シャー・エーラン」と自称していたことに注目しているんです。かれらは自分たちのことを「エーラーンの皇帝」つまり「アーリアの皇帝」と名のったし、その王朝についても「パールス・シャフル」(ペルシア帝国)ではなく、好んで「エーラーン・シャフル」すなわち「アーリア帝国」と呼ぶようになっていたんです。

別当 そうか、ササン朝がアーリア帝国なんだ。それにしても長い栄華でしたよね。

校長 それが破れるのはムハンマドのイスラムが席巻してからだからね。そしてウマイア朝やアッバース朝になっていく。

右筆 さっきの表では、イラン高原の東北にバクトリア人とかマルギアナ人が出てきて、さらに中央アジアにソグト人やホラズム人が登場したということになっていますね。

校長 バクトリア・マルギアナ複合文化っていうやつだね。この定住イラン系アーリアの歴史はなかなか複雑でね。でもそもそも「アーリア語」っていう呼び名は実はバクトリアから出てきた呼称なんです。

別当 へえ、そうなんですか。

校長 縄文から弥生後期までの日本人に似て、バクトリア人もマルギアナ人も文字をもたなかった民族なんです。だから文字資料もないので歴史変遷の中身がなかなかわからないんだけれど、それだけじゃなくバクトリア・マルギアナは政治的な自立をできないままにきた。

別番 文字がない国は政治的自立できないですよね。

校長 そう、その通り。だからバクトリア・マルギアナはいつも歴史の下敷きになって、そのOSの上にグレコ・バクトリア王国とかクシャーナ王朝とかが乗っかっていった。つまり「征服王朝」というかっこうになるんです。でもそうなってもまだ文字がないというわけにはいかないから、土着のバクトリア語をギリシア文字で表記する工夫をした。ちょうど漢字で万葉仮名をつくったようにね。それが「アーリア語」なんです。

別当 へえ、これはバクトリアに親しみがわいてきた。

右筆 クシャーナ朝って仏教を交流させた王朝ですよね。カニシカ王。それもバクトリア系なんですね。

校長 カニシカ王は2世紀になってからだけど、その前にクシャーナ族の大王(カドフィセース1世)がバクトリアのOSの上に王朝をつくったんです。クシャーナ族というのは中国流にいうと大月氏の一派だね。大月氏はグレコ・バクトリア王国を滅ぼしたのだろうと見られています。

半東 バクトリアとかソグディアナのあたりの地理は複雑ですよね。

校長 複雑だけれど、超重要だね。アム・ダリヤー河とシル・ダリヤー河の2本の河が中央アジアのオアシスやシルクロードの原点になるからね。その2本の河の真ん中にサマルカンドとブハラがあって、アム・ダリヤーの上流がバクトリア地方、アム・ダリヤーとシル・ダリヤーのあいだがソグディアナ地方です。まあオアシス都市国家群のセンターでしょう。

別当 「胡風」というのは、ここですよね。

右筆 胡座(あぐら)とか胡服とか。

校長 ソグド人にはゾロアスター教もけっこう栄えたんだよ。あとマニ教とかも。

別番 それらもいずれはイスラム文化の中に入っていくんですね。

半東 そのへんについてはすでに「連環篇」が書いていました。やっとこれでつながったんですね。

校長 半東らしくフォローしてくれた。

半東 で、次は何ですか。

別当 ま、そう急(せ)かないで。

校長 原発に急変がないかぎりは、アーリア神話にしようかな。